5 Zukunftsmethoden, die du kennen solltest

Kreativität bedeutet nicht nur, sich Neues auszudenken, sondern auch, anders über Zukünfte nachzudenken. Zukunft lässt sich nicht konkret vorhersagen, aber sie lässt sich gestalten. In einer Welt, die sich ständig wandelt, helfen sogenannte Zukunftsmethoden dabei, das Denken zu öffnen, Perspektiven zu wechseln und neue Lernprozesse anzustoßen.

Diese Methoden sind weniger Werkzeuge zur Prognose, sondern Räume des gemeinsamen Lernens: Sie fördern die Fähigkeit, Zukunft als Experimentierfeld zu begreifen, in dem neue Ideen entstehen und Handlungsoptionen sichtbar werden.

Viele dieser Ansätze lassen sich auch kombinieren etwa, um kreative Prozesse zu vertiefen oder kollektives Lernen zu stärken.

Hier sind fünf Methoden, die dich inspirieren können, die Zukunft als Raum für Ideen, Reflexion und Gestaltung zu nutzen.

1. Zukunftswerkstatt

Die Zukunftswerkstatt wurde in den 1970er Jahren vom Zukunftsforscher Robert Jungk entwickelt und gilt bis heute als ein Klassiker partizipativer Kreativmethoden. Ihr Ziel ist es, dass die Zukunft als Gestaltungsaufgabe gesehen wird und gemeinsam kreative Lösungen entwickelt werden.

Sie verläuft in drei Phasen:

1. Kritikphase: Bestehende Probleme werden gesammelt, ohne Bewertung.

Beispiel: In einer Schulklasse werden alle Kritikpunkte am aktuellen Unterricht gesammelt.

2. Fantasiephase: Freies, kreatives Denken ohne Grenzen und Bewertung.

Beispiel: Schüler:innen stellen sich vor, wie „Schule der Zukunft“ aussieht. Beispielsweise ohne Noten, aber mit Lern-Cafés.

3. Realisierungsphase: Ideen werden konkretisiert und umsetzbar gemacht.

Beispiel: Die Idee eines „Lern-Cafés“ wird in ein Konzept für einen Pausenraum mit Lerninseln überführt.

Diese Methode verbindet analytisches Denken mit kollektiver Vorstellungskraft und ist besonders wirksam in Bildungs-, Beteiligungs- oder Innovationsprozessen.

2. Futures Literacy Labs

Futures Literacy ist eine von der UNESCO entwickelte Kompetenz, die Menschen dabei hilft bewusster mit der Zukunft umzugehen. Sie unterstützt zu verstehen, warum und wie wir Zukunftsbilder nutzen, um unsere Gegenwart zu gestalten.

In sogenannten Futures Literacy Labatories (FLLs) wird dieses Denken eher praktisch erlernt. Dies geschieht in interaktiven Formaten, die kollektive Kreativität fördern. Die Teilnehmenden reflektieren dabei ihre eigenen Annahmen über die Zukunft und erkunden neue Wege des Denkens. Laut Riel Miller helfen FLLs dabei zu verstehen, woher unsere Vorstellungen kommen und daraus neue Möglichkeiten zum Handeln zu entwickeln.

Das heißt: Futures Literacy hilft Einzelpersonen und Gemeinschaften dabei,

- zu erkennen, wie und warum sie bestimmte Zukünfte denken,

- daraus neue Perspektiven auf die Gegenwart zu gewinnen,

- und innovative Handlungen für heute abzuleiten.

Ablauf eines Futures Literacy Labs (4 Phasen)

1. Reveal (Offenlegung)

Die Teilnehmenden erkennen, dass ihre Wahrnehmung der Gegenwart stark von ihren Zukunftsbildern geprägt ist.

Beispiel: Eine Gruppe diskutiert, welche unbewussten Annahmen sie über „Arbeiten in 20 Jahren“ hat.

2. Reframe (Umrahmung)

Durch gezielte Provokationen und Perspektivwechsel (z. B. Storytelling, Rollenspiele) entstehen neue, ungewohnte Zukunftsbilder; ein kreativer Bruch mit vertrauten Denkmustern.

Beispiel: Statt „Roboter übernehmen unsere Jobs“ wird das Szenario „Roboter sind unsere Lernpartner“ betrachtet.

3. New Questions (Neue Fragen)

Auf Basis dieser neuen Zukunftsbilder werden Fragen zur Gegenwart neu formuliert:

Was verändert sich, wenn wir andere Zukünfte annehmen?

Beispiel: Wie sähe Bildung aus, wenn Lernen mit KI selbstverständlich wäre?

4. Next Steps (Nächste Schritte)

Die gewonnenen Einsichten werden auf die Gegenwart übertragen, in Form von neuen Fragen, kleinen Experimenten oder Pilotprojekten. Dabei geht es nicht um eine Rückwärtsplanung von einem festen Ziel, wie beim Backcasting, sondern um das Erproben neuer Denk- und Handlungsräume.

Beispiel: Entwicklung neuer Unterrichtsformate, die KI als Kreativwerkzeug nutzen.

Für weitere Anregungen, um ein Futures Literacy Lab in eurer Gruppe durchzuführen, gibt es dieses Playbook oder diese Toolbox.

Futures Literacy Labs sind somit keine Vorhersageinstrumente, sondern kreative Lernräume, in denen Zukunft als Werkzeug für Innovation und gesellschaftliches Lernen genutzt wird.

3. Spekulatives Design

Spekulatives Design nutzt Design als Werkzeug, um über mögliche, alternative oder auch provokante Zukünfte nachzudenken.

Allerdings geht es beim spekulativen Design nicht um Vorhersagen, sondern darum, die Vorstellungskraft zu nutzen, um gesellschaftliche und technologische Entwicklungen kreativ zu hinterfragen.

Anstatt reale Produkte zu entwickeln, entwerfen Lernende aktive Szenarien oder Objekte, um Diskussionen über Werte, Technologie oder Ethik anzuregen.

Beispiel: Ein fiktives Gerät, das Emotionen misst, um Alltagsentscheidungen zu treffen, als eine kreative Provokation, die ethische Fragen sichtbar macht. Es existiert nicht, doch es stellt Fragen, wie: Wie weit soll Technologie in unsere Privatsphäre eingreifen? Wollen wir Maschinen, die Gefühle bewerten?

So funktioniert’s:

- Wähle ein Zukunftsthema:

z. B. „Künstliche Intelligenz in Beziehungen“. - Entwirf ein fiktives Artefakt:

z. B. ein Gerät, das Gefühle misst, um Partnerschaften zu bewerten. - Nutze das Artefakt als Diskussionsobjekt:

Es regt Fragen an:

Wollen wir, dass Technologie Intimität bewertet?

Was bedeutet Vertrauen in digitalen Beziehungen?

Spekulatives Design ist kein Vorhersagen, sondern eine kreative Einladung zum Nachdenken über das, was sein könnte. Weitere praktische Beispiele dazu findet ihr hier.

4. Backcasting

Während viele Zukunftsmethoden von der Gegenwart ausgehen, beginnt Backcasting in der Zukunft.

Man beginnt mit einer gewünschten Zukunft und denkt rückwärts, welche Schritte notwendig sind, um dorthin zu gelangen.

Gerade in Nachhaltigkeits- oder Innovationsprozessen ermöglicht diese Methode, langfristig zu denken, ohne sich von kurzfristigen Trends einschränken zu lassen.

Ablauf eines Backcasting-Prozesses

- Vision formulieren:

z. B. „Eine CO₂-neutrales Schulgebäude im Jahr 2040“. - Zukunftsbild beschreiben:

Wie sieht das Leben dort aus? Welche Technologien, Verhaltensweisen, Werte prägen den Alltag? - Rückwärts denken:

Welche politischen, technologischen oder sozialen Schritte sind notwendig, um dorthin zu gelangen? - Handlungsplan entwickeln:

Erste Maßnahmen für die Gegenwart festlegen.

5. Futures Wheel

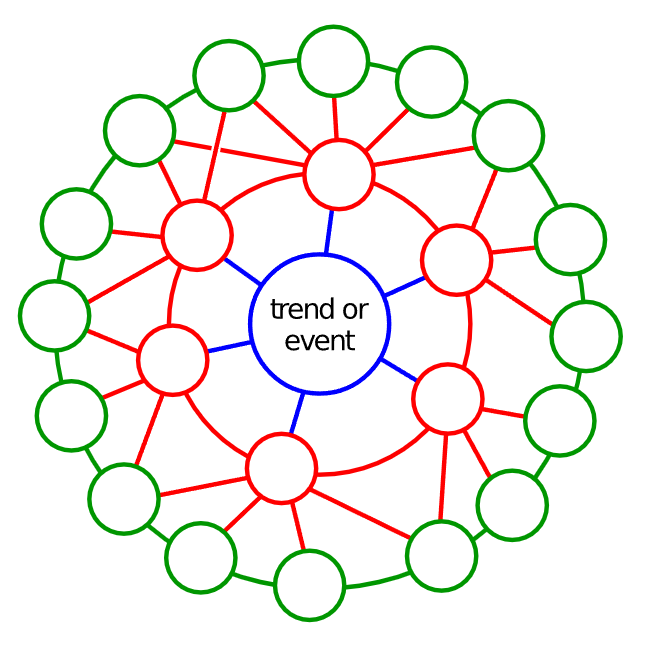

Das Futures Wheel ist eine visuelle Methode, um komplexe Zusammenhänge von Entwicklungen sichtbar zu machen.

In der Mitte steht ein Ereignis oder eine Idee z. B. „Künstliche Intelligenz in Schulen“.

Rundherum werden die ersten, zweiten und dritten Ordnungseffekte notiert: Welche direkten Folgen entstehen, und welche indirekten könnten sich daraus ergeben?

So entsteht ein visuelles Netzwerk aus Ideen, das kreative Zusammenhänge und unerwartete Auswirkungen sichtbar macht.

Diese Methode wird besonders in Innovations-Workshops genutzt, um kollaborativ Zukunftsszenarien zu entwickeln.

Diese Methode ist besonders in Workshops beliebt, um gemeinsam Zukunftsszenarien zu entwickeln und visuell zu denken.

- Schreibe ein Ereignis oder eine Idee in die Mitte.

z.B. „Einführung von 4-Tage-Wochen“ - Zeichne Kreise darum und notiere erste Effekte.

z.B. „mehr Freizeit“, „weniger Pendlerverkehr“ - Füge zweite und dritte Ordnungseffekte hinzu.

z.B. „mehr Zeit für Familie“, „neue Arbeitsmodelle“ - Diskutiere, welche Folgen wünschenswert, riskant oder überraschend sind.

Diese Methode ist besonders in Workshops beliebt, um gemeinsam Zukunftsszenarien zu entwickeln und visuell zu denken.

Fazit

Zukunftsdenken ist kreatives Denken!

Ob durch Design, Gruppenprozesse oder visuelle Methoden, alle fünf Ansätze fördern Offenheit, Imagination und Mut zum Perspektivwechsel.

Sie zeigen, dass Zukunft keine fixe Linie ist, sondern ein kreativer Raum voller Möglichkeiten.

Wer kreativ arbeiten will, muss lernen, Zukunft zu denken, nicht als Vorhersage, sondern als gestaltbare Einladung zum Handeln.